Tomaso Montanari

LIBERA UNIVERSITÀ pp. 117, € 13,

Einaudi, Torino 2025

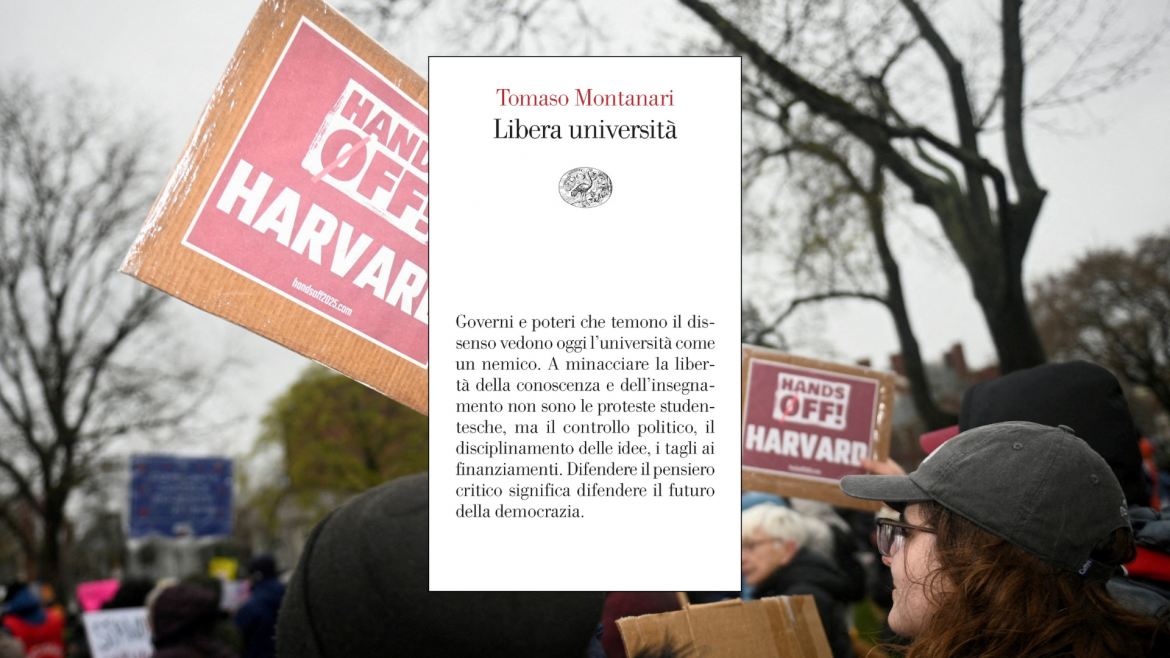

Questo libro di Tomaso Montanari è stato stampato prima che entrasse nel vivo la guerra della nuova amministrazione Usa contro le principali università della East Coast, ma si sapeva che era solo questione di tempo: già in campagna elettorale sia Trump sia il suo vice J. D. Vance avevano affermato che le università e il loro corpo docente erano letteralmente “il nemico”. Gli atenei non sono sotto attacco solo ora e non solo oltreoceano. In Europa c’è l’Ungheria, dove negli ultimi anni il governo, oltre al resto, ne ha ridotto in maniera notevole l’autonomia rispetto all’esecutivo. E a cavallo tra Europa e Asia ha fatto scalpore il caso della Turchia, dove i rettori sono diventati di nomina governativa e dove qualche anno fa c’è stata una durissima epurazione di docenti rei di aver osato criticare la repressione militare dei curdi. Meno eclatante, ma comunque assai grave, ciò che sta avvenendo in numerose università in Germania dove – come analizzato da Donatella della Porta in Guerra all’antisemitismo, Altrəconomia, 2024 – vengono ritirati premi e visiting professorship (clamoroso il caso che ha riguardato Nancy Fraser) in nome di un’assai problematica lotta all’“antisemitismo”, e indotte al silenzio e al conformismo molte voci critiche della posizione del governo tedesco in merito allo sterminio in corso a Gaza. Non è tutto: Montanari non ne scrive, ma in Germania si è arrivati a licenziare professori di ruolo, come è successo alla eminente scienziata politica Ulrike Guérot, colpevole di aver habermasianamente espresso le sue opinioni sulla gestione del covid-19 e sulla guerra in Ucraina.

Venendo all’Italia, Montanari mette in evidenza – oltre ai dati relativi allo storico sottofinanziamento delle università italiane, alla piaga del precariato, al ruolo crescente delle università for profit telematiche – anche i rischi che potrebbero venire da iniziative legislative in qualche modo in sintonia con il preoccupante contesto internazionale. Nel giugno 2024, infatti, il nostro parlamento ha dato amplissima delega al governo per un riordino complessivo dell’università italiana: che scelte verranno fatte?

All’analisi delle criticità – a cui Montanari dedica il primo capitolo – seguono le sezioni Autonomia e libertà e A che cosa serve l’università?. Il primo ricorda – verrebbe da dire alle università stesse e a chi vi lavora ancor prima che alla politica e all’opinione pubblica – quanto sia essenziale comprendere e difendere fino in fondo l’autonomia e la libertà, anche interna, degli atenei. Le numerose citazioni tratte dai dibattiti avvenuti in Assemblea costituente lasciano ammirati per la lungimiranza e la profondità con cui nel 1947, dopo il ventennio fascista e l’abisso della seconda guerra mondiale, veniva trattato il tema della libertà accademica.

L’ultimo capitolo riguarda i fini dell’università: dopo trent’anni di appiattimento su un unico obiettivo, quello di preparare al lavoro, è urgente che gli atenei si dimostrino molto più assertivi nel ricordare – ancora una volta anzitutto a loro stessi, e poi alla politica e all’opinione pubblica – che l’università deve ambire ad andare ben oltre alla mera formazione professionale, per quanto importante. Tanto più in un’epoca di profonde trasformazioni – ambientali, sociali, tecnologiche, demografiche, geopolitiche – l’università deve contribuire non solo alla formazione di lavoratori, ma anche allo sviluppo di persone autonome e dotate di senso critico.

Il libro di Montanari rinforza con efficacia e con numerosi spunti originali un filone di pensiero che, da anni e non solo in Italia, mette in evidenza le serie conseguenze per la società della degenerazione neoliberista delle università. Oltre a ciò Libera università si caratterizza per un prezioso tempismo: dopo tanti giri di vite, infatti, il timore è che, nel preoccupante contesto attuale, ulteriori giri completino la trasformazione degli atenei in qualcosa che toccherà chiamare, sul calco di post-democrazia, “post-università”. Meglio agire ora, quando forse siamo ancora in tempo.